第二章 教 区

教区,是主教管辖的教务行政区域。教区主教所在教堂称主教座堂。主教府是主教生活起居和办事机构用房的总称。根据牧灵需要,依法可设副主教、助理主教、主教代表等。下设总堂区(总铎区)、本堂区。

总铎区,为教区派出机构,设总铎(习称总本堂)1人,以便对所属各本堂区的教务活动进行督导。

本堂区,指法定驻守神父的堂区,在主教领导下管理所属的教务活动,为首者习称本堂神父(简称本堂),余称副本堂,均由教区主教委任。神父亦称司铎。本堂区是教区的基层组织,亦是天主教传教活动的中心。在本堂神父领导下,还设有祈祷所。

民国三十五年(1946)以前,中国天主教实行的是“传教区体制”(即非正式的教区)。三十五年,罗马教廷将中国天主教组织改为圣统制,按照中国行政省、区域划为20个教省,下设总主教区、主教区、监牧区等,习惯上统称教区。三十六年(1947),才具体改制。

第一节 浙江教省

一、沿革

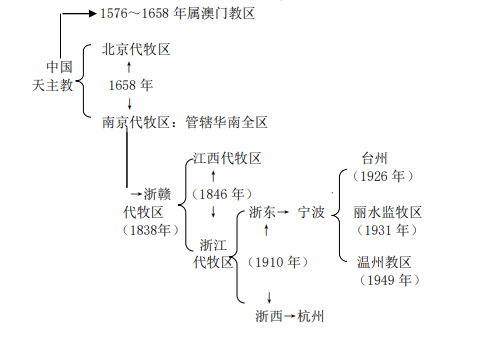

(一) 万历三十九年(1611)至康熙三十五年(1696),浙江代牧区成立以前的隶属情况:1、万历三十九年(1611)至顺治十五年(1658),中国天主教会全属澳门教区,它成立于万历四年(1576)1月23日。2、顺治十五年(1658),成立北京、南京两个代牧区,浙江属南京代牧区。

(二) 康熙三十五年(1696),成立浙江代牧区,由西班牙籍多明我会神父希伯禄任代牧;四十四年(1705),孟方济继任;四十五年(1706),何纳笃继任;四十七年(1708),雷白浪任浙江署理代牧。五十一年(1710)至道光十八年(1838),浙江划归福建代牧区。

(三) 道光十八年(1838),成立浙赣代牧区,浙江和江西两省为一个教区,由遣使会士管辖。第一任代牧是张树德;二十五年(1845),由和广德继任。

(四) 二十六年(1846),浙赣代牧区划分为江西、浙江两个代牧区,和广德继任江西代牧。浙江代牧共5任:道光二十六至二十九年(1846—1849),石伯禄主教;道光三十年至咸丰四年(1850—1854),顾方济主教;咸丰四年至同治九年(1854—1870),田嘉璧主教;同治九年至光绪九年(1870—1883),苏凤文主教;光绪十年至宣统二年(1884—1910),赵保禄主教。

(五) 宣统二年(1910),浙江代牧区划分成浙东、浙西两个代牧区,赵保禄继任浙东代牧,田法服主教任浙西第一任代牧。民国十三年(1924),浙东代牧区改称宁波代牧区,浙西代牧区改称杭州代牧区。

(六) 民国十五年(1926),宁波代牧区的台州府属划出,成立台州代牧区。

(七) 民国二十年(1931),处州府属从宁波代牧区划出,成立丽水监牧区,由加拿大斯加波罗外方传教会管辖。民国二十六年(1939),又将杭州代牧区的金华府属划归丽水监牧区。

(八) 民国三十六年(1947),浙江4个代牧区均升格为主教区。

(九) 1949年6月,温州府属从宁波教区划出,成立温州教区,宁波教区戴安德主教兼任温州教区署理主教。教务具体由苏希达副主教主持。

(十) 1987年10月,因情况的变化,由省天主教爱国会、省天主教教务委员会,与各教区主要负责人协商,作了部分调整:1、金华地区划归杭州教区,2、丽水地区划归温州教区,3、萧山市划归杭州教区,4、玉环县划归台州教区。

浙江教省沿革表

二、历任主教

(一) 浙江省代牧区代牧:道光二十六年至宣统二年(1846—1910)

1、石伯铎(Pierre Lavaissiere,1813—1849),法国籍遣使会士。道光二十六年(1846)阳历3月27日,选任浙江代牧,至道光二十九年(1849)。

2、顾方济(Francois Xavier Thimothey Danicourt,1806—1860),法国籍遣使会士。道光三十年(1850)阳历12月22日,任浙江代牧,至咸丰四年(1854)。

3、田嘉璧(Louis Gabriel Delaplace,1820—1884)),法国籍遣使会士。咸丰四年(1854)阳历6月12日,从江西调任浙江代牧;同治十年(1870)阳历1月21日,调任北京代牧。

4、苏凤文(Edmond Francois Guierry,1825—1883),法籍遣使会士。同治十年(1870)阳历6月28日,从北京调任浙江代牧;直到光绪九年(1883)阳历8月8日,病逝于宁波。

5、赵保禄(Paul Marie Reynaud,1854—1926),法国籍遣使会士。苏凤文逝世后,任浙江代理主教;光绪十年(1884)阳历5月,任浙江代牧;直到宣统二年(1910)阳历5月10日,浙江代牧区划分成浙东、浙西两个代牧区。

(二) 宁波代牧区代牧:宣统二年(1910),称浙东代牧区;民国十三年(1924),改称宁波代牧区;民国三十六年(1947),又改为宁波教区。

1、赵保禄,从宣统二年至民国十五年(1910-1926)。

2、戴安德(Andre Jean Francois Defebvre,1886—1967),法籍遣使会士。民国十五年(1926)12月23日,选任宁波代牧;民国三十六年(1947),为宁波教区正权主教;1954年,被驱逐出境。

3、1954—1958年前后两任代理主教,是王耀源和施伯庐。

4、舒其谁,宁波人。1958年6月,当选宁波教区正权主教;1983年,病逝。

5、1983年,柴日昶任代理主教。

6、贺近民于1999年3月10日选任教区长;9月21日,选任教区主教,胡贤德为助理主教。

7、2004年5月4日,贺主教病逝,胡贤德就任正权主教。

(三) 杭州代牧区:宣统二年(1910),称浙西代牧区;民国十三年(1924),改称杭州代牧区;民国三十六年(1947),改为杭州教区。

1、田法服(Paul Albert Faveau,1859—1949),法国籍遣使会士。宣统二年(1910),选任杭州代牧;民国二十六年(1937),退休。

2、梅占魁(GeorgesDeymier,1886一1956),法国籍遣使会士。民国二十年(1937)5月,任杭州代牧;1947年,为杭州教区正权主教,浙江总主教;1952年,被驱逐出境。

3、1952—1957年前后两任代理主教是王克谦和郑心镜。

4、吴国焕,衢县人。1958年4月,选任杭州教区正权主教;1988年,年老告退。

5、朱峰青,淳安人。1988年8月24日,当选杭州教区正权主教。1997年12月12日,病逝。

6、1998年10月20日,方法全选任教区长。

7、1999年12月18日,曹湘德选任正权主教。

(四) 台州代牧区:成立于民国十五年(1926)

1、胡若山,定海人。民国十五年(1926)6月24日,选任台州代牧;民国三十六年(1947),任台州教区正权主教;1962年夏,病逝于黄岩。

2、1960年后,倪树范代理主教。

3、文革后,蔡子琴为教区负责人。

4、蔡病逝后,由温州代管。

5、徐吉伟1999年8月任教区长。

(五) 丽水监牧区:成立于民国二十年(1931);三十六年(1947),改为教区;1987年10月,教区所属丽水、金华二地区分别划归温州与杭州两教区管理。

1、马威廉(William Macgrath),加拿大籍,斯加波罗外方传教会士。民国二十九年(1931—1940)在任。

2、高尔登(Michel Leo Curtin),加拿大籍,斯加波罗外方传教会士。民国二十九年(1940)后,任代监牧。

3、谭尔鼐(Kenneth Turner),加拿大籍,斯加波罗外方传教会士。民国三十七年(1948),任丽水教区正权主教;1954年,离境。

4、1954年后,郭慕天任代理主教。

(六) 温州教区:成立于1949年6月

1、戴安德,宁波主教,兼任温州署理主教。

2、苏希达,台州人,任副主教。1954年,任代理主教;1957年12月31日,在狱中病亡。教务由王益骏副主教主持。

3、方志刚,瑞安人。1958年6月,选任温州正权主教;蔡叔毅负责具体教务工作。

4、2002年9月,朱维芳任教区长。

三、解放前夕情况

各教区、总本堂和本堂负责人

杭州教区:

杭州主教座堂:主教梅占魁,会计和风鸣(荷籍),总本堂魏震东(英籍)。主教顾问及校长王克谦,

本堂陶若庵,副本堂赵宛文,退休神父孙树翰、沈志康。

杭州修女院圣心堂:本堂沈鲲化,圣心修女院院长程烈操、院长金涤尘。

杭州仁爱堂:本堂王恤民,仁爱医院院长和爱洁(Vulcsik,匈牙利籍)。

海宁县长安镇天主堂:本堂丁懋良。

余杭县临平天主堂:本堂高爵禄(法籍)、副本堂桑白荣(法籍)。

海宁县车辐浜天主堂:本堂柏特乐(西班牙籍),副本堂吴广扬、吴法邦、杨应时。

临安县李家弄天主堂:本堂毛翼云。

余杭县天主堂:本堂毛维新。

嘉兴天主堂:总本堂陶保禄(意大利籍),副本堂吴仲安、沈汝骏、蒋道纯。

嘉善天主堂:本堂金鼎(匈牙利籍),副本堂朱鸣夏。

平湖天主堂:本堂曾韬默,副本堂裘理圣、方受海。

平湖新埭天主堂:本堂姜绍齐。

海盐天主堂:本堂鲍勉。

衢州天主堂:总本堂李佩仁,副本堂吴国焕、徐充良。

龙游天主堂:本堂黎炳辉。

衢县麻蓬天主堂:本堂郑心镜,副本堂王玉堂、毛亨。

衢县直坞天主堂:本堂傅子正。

江山天主堂:本堂王言论,副本堂周宗朝、邱锡帆

常山天主堂:本堂胡珏。

建德城关天主堂:本堂徐益甫。

淳安县天主堂:本堂粱公津。

富阳城关天主堂:本堂张善鸣。

桐庐分水天主堂:本堂朱隆庭。

湖州天主堂:总本堂张国光(爱尔兰籍),本堂罗维伦(爱尔兰籍),副本堂杨尹耕,会计于乐山(爱尔兰籍)。

沈家兜天主堂:本堂干卫道(爱尔兰籍)。

双林天主堂:本堂高西堤(爱尔兰籍),副本堂包壬道。

菱湖天主堂:本堂雷振远(爱尔兰籍)。

南浔天主堂:本堂尹弥高(爱尔兰籍)。

安吉梅溪天主堂:本堂马康乃(爱尔兰籍)。

安吉地铺天主堂:本堂杜牧民(爱尔兰籍)。

孝丰县天主堂:本堂朱峰青。

德清新市天主堂:本堂陆凯(爱尔兰籍)、李善群(Oteng爱尔兰籍)。

德清天主堂:本堂田耕华(爱尔兰籍),副本堂何慎独(爱尔兰籍)。

宁波教区:

宁波江北堂:主教戴安德,会计华智伯(英国籍)、包斯定(法国籍)、彭日利(法国籍),本堂施伯庐,副本堂史济仁、卢百禄。

宁波药行街天主堂:副主教田耒福(法国籍),本堂沈鼎臣,副本堂胡逸世、童逸山。

增爵小修院:院长赵世光,神父苏希达、章文宝、舒其谁、陈群谋、林锡黎。

舟山沈家门天主堂:本堂郭居夫(法国籍)。

定海天主堂:本堂尹法理(法国籍),副本堂金指南、陆X X(法国籍)。

绍兴天主堂:本堂汪如海、周信之。

临浦天主堂:本堂姚铎民、王若水。

宁海天主堂:本堂吴祥林,副本堂王铭惠。

余姚天主堂:本堂茹漪亭,副本堂周信华、贺近民、赵其松。

宁波草马路天主堂:王耀源、陈雄为。

萧山靖江天主堂:本堂方都谟。

丽水教区:

丽水天主堂:主教谭尔鼐(加拿大籍),副主教范国昌(加拿大籍),本堂金弢。

丽水碧湖天主堂:本堂孙文魁(加拿大籍),副本堂葛麟孟(加拿大籍)。

青田天主堂:本堂徐鸣野。

文成天主堂:本堂黄胜白。

金华天主堂:名誉主教樊国柱,本堂顾宪章、周克礼(3人均为加拿大人)。

兰溪天主堂:本堂于文渊(加拿大籍),副本堂莫正廉。

汤溪天主堂:本堂康XX(加拿大籍)。

武义天主堂:本堂袁云鹏(加拿大籍)。

永康天主堂:本堂傅胜。

东阳天主堂:本堂潘光辉(加拿大籍),副本堂郭慕天。

浦江天主堂:本堂庞学渊(加拿大籍)。

义乌天主堂:本堂周克礼。

台州教区:

海门主教座堂:主教胡若山,副主教倪树范,总本堂周崇一。

黄岩天主堂:本堂俞国良、肖越尘。

天台天主堂:本堂陶然。

温岭天主堂:本堂顾谦。

临海天主堂:本堂蔡子琴。

温州教区:

温州天主堂:副主教苏希达,本堂郑济民,另有神父潘嘉禄、吴钦华、张越臣、黄学圣、汪鸣皋、陈熙止、蔡叔毅、王益骏、朱曦。

永嘉永强天主堂:本堂徐振存,另有林雅谷、曹兆吉神父。

瑞安天主堂:林名翥、黄皓然。

平阳天主堂:方志刚、谢拥三、施禹臣、杨君陶。

平阳钱库天主堂:姚宗鉴、林隆起、金子健。

平阳蒲门天主堂:本堂李仁声。

永嘉枫林天主堂:本堂吴希天。

乐清虹桥天主堂:方味增、郑正希、陈玮。

玉环坎门天主堂:本堂薛柏露。

第二节 杭州教区

一、简 史

宣统二年(1910),浙江代牧区划分为浙东、浙西两个代牧区时,称浙西代牧区。民国十三年(1924),改称杭州代牧区,管辖杭州、嘉兴、湖州、金华、衢州、严州六府教务。

田法服任第一任代牧。1910年10月2日,在宁波圣母升天堂由赵保禄主教主礼,领受主教祝圣礼,受“达麻沙”(Tamassa)主教衔。

田委意大利人谢培德(Charles Wiltib)为副主教,设立杭州、嘉兴、衢州3个总本堂区。委雷宏亮(Pierre Legrand,1884—1942,法国人)任杭州总本堂,韩日禄(Ange Jos. Asinelli,1871—1945,意大利人)任嘉兴总本堂,戴思纶(J、B、Tisserand,1875—1921,法国人)任衢州总本堂。湖州府属各县归嘉兴总本堂区,金华、严州府属各县归衢州总本堂区。当时浙西代牧区有教友10318人,神父22人,修女22人,圣堂3座,本堂15处,小堂祈祷所170处。

民国六年(1912),动工新建衢州麻蓬堂。

民国二年(1913),建造江山城内祈祷所。

民国四年(1915),创立耶稣圣心修女会。

民国五年(1916),杭州圣母无原罪小修院落成。

民国七年(1918),衢州府山堂、航埠堂、金华城内堂、常山北门堂建成。

民国十二年(1923),嘉善城内圣堂落成,龙游城内建新堂。

民国十七年(1928),湖州城内、双林、南浔建堂。

民国十八年(1929),海宁县长安镇小德肋撒堂建成,衢县直坞村建新堂。

民国十九年(1930),嘉兴城内大堂落成。

民国二十三年(1934),江山城内建新堂。

民国二十五年(1936),浦江城内和毛店、兰溪城内、永康小窖朱建新堂。

民国十六年(1927),谢培德逝世,法国人金宝殿(Michel Bouillel,1877—1943)继任副主教。十九年(1930),全教区教务统计:教友32100人,20年间增加2倍,神父53人,修女68人(其中圣心会修女37人,仁爱会修女31人),圣堂220处,本堂区25个,医院及孤儿院各2所。

二十四年(1935),田法服巳76岁,提出辞呈。1937年,由法国人梅占魁继任杭州代牧。同年5月30日,在杭州由田法服主礼受主教祝圣礼,田退居嘉兴堂内,1949年,病逝。(1912年,梅占魁来浙江,先在杭州小修院任教,继任教区圣心大修院院长。1919年,调任教区帐房兼总本堂,1930年,返法治病,回杭继任原职;1936年,任杭州小修院院长。)1952年,被驱逐出境。梅离境后,王克谦任代理主教。

1956年,梅占魁于法国逝世,杭州教区神职人员推选郑心镜为代理主教,郑于1957年8月病故。1958年4月,选举吴国焕为杭州教区正权主教,并与宁波教区主教舒其谁和温州教区主教方志刚于1960年4月27日,在上海由皮漱石主教举行祝圣。1966年8月,“文革”开始,神职人员被扫地出门,教堂移作它用,停止一切宗教活动。1979年后,逐渐发还教堂。杭州堂1982年归还,经修缮后于12月12日复堂。1988年8月,吴国焕主教因年老多病,提出辞呈;选朱峰青为教区正权主教,11月27日在上海由金鲁贤主教祝圣。1997年12月12日病逝。1998年方法全被选为教区长。1999年12月18日,曹湘德选任正权主教;2000年6月25日,在杭州主教座堂由江苏南通教区郁成才主教祝圣。

附:解放前杭州历任本堂神父与在任年份

1、郭居静(Lazaro Cattaneo,意籍),明万历三十九年至崇祯十三年(1611—1640)。

2、孟儒望(Jean Monteiro,葡籍),崇祯十三至十六年(1640—1643)。

3、卫匡国(Martino Martini,意籍),崇祯十六至顺治七年(1643—1650)。

4、阳玛诺(Emmanuel Diaz,葡籍),顺治七至十六年(1650-1659)。

5、卫匡国,顺治十六至十八年(1659—1661)。

6、洪度贞(Humbert Augeri,法籍),顺治十八至十二年(1661—1673)。

7、殷铎泽(Prosper Intorcetta,意籍),康熙十二至三十五年(1673-1696)。

8、潘国良(Emmanuel Laupice,意籍),康熙三十五至四十五年(1696—1706)。

9、艾斯玎(August Berelli,意籍),康熙四十五至五十年(1706—1711)。

10、德玛诺(Romanus Hinderer,法籍) 康熙五十至雍正八年(1711—1730)。

以上均为耶稣会士。

11、冯伯德(Protais Montagneux,法籍),咸丰十一年至同治五年(1861—1866)。

12、徐志修(Jos Marie Rizzi,意籍),同治五至七年(1866—1868)。

13、白若翰(J.B Bret,法籍),同治七至十年(1868—1871)。

14、彭客达(湖北南漳县人),同治十至十三年(1871—1874)。

15、刘安多(Andre Guillot,法籍),同治十三年(1874)。

16、和安当(Antoine Heckmann,法籍)光绪十五至十六年(1889-1890)。

17、吴纳爵(1gnace Urge,匈籍)光绪十五年(1890)。

18、田法服(Albert Paul Faveau,法籍)光绪十五至三十年(1890-1904)。

19、刘怀德(Pierre Claudius Louat,法籍)光绪三十至三十四年(1904-1908).

20、魏殿培(Charles Wiltib,奥籍)光绪三十四至宣统二年(1908-1910).

21、雷宏亮(Pierre Legrand,法籍),宣统二年至民国三十一年(1910—1942)。

22、江道源(江西临川人)民国三十一至三十三年(1942—1944)。

23、魏震东(J.Conway 英国人),(1944-1950)。

前21人均为遣使会士。

二、堂 区

杭州天主堂

早期杭州天主堂 现存杭州天主堂

明万历三十九年(1611),在李之藻家和杨廷筠家设堂。明天启七年(1627)秋,杨廷筠又捐献大批资金在观巷 (观桥西,今中山北路415号天主教所在地) 建造杭州天主教第一座圣堂。

后阳玛诺曾在西湖边钱塘门建堂。

清顺治十六年(1659),意大利耶稣会卫匡国神父,从罗马返杭,得到浙江巡抚佟国器等支持和资助,将杨廷筠旧居附近(该堂原址)一片大园地拨给教会,开始另建新堂。十八年(1661),内部启用。圣堂系罗马圆顶式,由正殿和左右侧殿构成,4行木柱,靠边2行木柱砌在砖墙内。

正殿顶部呈环弧形,堂内明朗,色彩鲜丽,光辉夺目。设有3座祭台,正祭台供救世主像,两侧祭台分别供伯多禄和保禄两像。伯多禄一手拿两枚钥匙.一手指天。保禄左手执十字架,右手指着一条标语“我们宣扬被钉的基督”。壁绘有耶稣生平事迹,圣母行实,人生四末,十二位宗徒,四大圣师,各修会会祖、会衣,还有保禄归化,君士坦丁皇帝信仰天主教等,画下均有汉文说明。除圣堂外,还建有正厅3间、初学院3间、膳厅及附属用房,卧室14间。住房三面设有花园,宽敞舒适,并可远眺山峦和西湖。

康熙二十八年(1689)三月,康熙南巡来杭,该堂神父殷铎泽、潘国良(意籍)觐见康熙,获赐果饼酥和银子。

康熙三十年(1691),曾被浙江巡抚张鹏翮改作它用。三十一年(1692)八月失火,后修复。

康熙三十八年(1699)三月,康熙再次南巡,潘国良赴无锡恭迎,赐御肴4大银盘。帝抵杭时,又赐宴湖舫及银200两修建圣堂,并在堂门上加“敕建”2字。潘特邀清代大画家吴渔山神父赋诗志纪:“堂前街静少尘埃,驾过从容问几回,诗句笑看留御府,始名忻阅下乌台。旌旗晴拂当门拥,炉篆花迎入户来,拜手执香同父老,欢声歌祝似春雷。”

雍正禁教时除北京外,巳不许外国传教士进行传教活动。雍正八年(1730),李卫任浙江总督,德玛诺被驱逐出境,凿掉该堂康熙题写的“敕建”二字,改作天后宫,并亲自撰文勒刻《天主堂改为天后宫碑记》。直至同治三年(1864),长达130多年,清政府才完整归还。同年七月,主教派谢德望、李安德神父进驻天主堂。

光绪二年(1876),将该堂向西扩建2间祭台间。

民国元年(1912)十一月,失火,后修复。民国5年(1916),又加建东侧3间。

1966年,受到“文化大革命”冲击,改为它用16年。

中共十一届三中全会以后,落实房产等各项宗教政策。1979年7月26日,杭州市委批复,同意开放中山北路天主堂。经过整修,于1982年12月12日举行复堂礼。该堂虽经多次波折,仍保留至今。1991年,依法登记,领取“浙江省宗教活动场所登记证”,宗教活动正常,有主教1人,神父3人,修女20人。每天早晨举行弥撒,每个主日举行弥撒2台,现每主日信徒达400人至500人。1992年1月12日,定为杭州市级文物保护单位,也是接待国内外天主教宾客的场所。

杭州分堂

杭州七堡堂,始建于民国十七年(1928),院地3亩多,圣堂主保为圣方济各沙勿略,抗战时期被日军烧毁。三十六年(1947),重建5间正屋、1间偏房。“文革”时,被占用。1985年,拆除旧房,新建两间半楼房。1992年,拆除偏房加建1间楼房。

余杭:光绪二十三年(1897),设有两处祈祷所。

临平堂,约建于民国八年(1919)。历届本堂为傅瑞、高爵禄、沈鲲化。

临安:同治七年(1868),有两家教友从舟山迁来。光绪十三年(1897),设有徐家坞、雅官、陈公井3处祈祷所。于潜、昌化亦设有教堂。抗战时期,姜德昌神父住于潜。城内吕家弄土地购于光绪二十九年(1903年),新堂建于民国四年(1915)左右,设有女堂。历届本堂神父有丁福良、叶露加、徐益甫、顾有光、毛翼云。

富阳:光绪二十三年(1897),租房设堂。二十九年(1903),开始驻有传道员。后由张善鸣神父任本堂,直到“文革”。

严州教会:18世纪初,巴黎外方传教会梁弘仁到此传教,在梅城建一教堂。梁不久调任四川代牧,由同会孟方济接替。康熙四十四年(1705),孟任浙江代牧副主教,主持浙江教务,仅数月离去。同治十年(1871)后,彭客达多次前来探望教友。光绪二十三年(1897),在七里泷设一小堂。光绪二十五年(1899),宁波人舒清笙神父驻桐庐。光绪三十一年(1905),魏殿培神父在淳安购房设堂。舒调绍兴后,沈其文前往主持教务。光绪三十三年(1907),由傅璞神父来桐庐主持。此年,傅调杭州,仍由沈主持。宣统元年(1909),沈调杭州,阮振铎任本堂。宣统二年(1910)后,本堂设在梅城,先后任本堂的有:刘国桴(Emile Lobry,1886—1930,法国人)、衢州人陈嘉禄、江山人徐益甫。淳安、遂安、分水、桐庐均曾有神父居住。“文革”后,只留梁公津一位神父。梁1989年逝于汾口镇。

1940年统计,严州府属有教友836人。

嘉兴总堂

嘉兴老本堂从17世纪起一直设在海宁车辐浜。光绪二十九年(1903),韩日禄神父在嘉兴城内紫阳街沈家弄购置土地7720平方米,在弄南先设教堂,建神父住房3层楼1幢。光绪三十年(1904),又将圣衣会(又名加尔默录会,同治八年[1869]来华)从车辐浜迁到城内府忠埭以北(今嘉兴三中南侧)。民国六年(1917),开始建造大堂,大堂占地990.5平方米,堂前建有两座钟楼,高耸云霄,十分壮观,堂内顶呈拱形,柱顶部镂刻花纹,门窗镶有进口彩色玻璃,中央祭台供显灵圣牌圣母像,是二十世纪全省最大的一座教堂。十九年(1930年),才全部竣工,整个工程达13年之久。大堂东侧建有苦难小堂,田法服主教、韩日禄、沈汝骏,均葬此地下。

大堂西侧另购进7024平方米土地,建造育婴堂、孤儿院、老人院和医院,由仁爱会修女管理,称为仁爱堂。解放后,改为市第一医院。在原拔贡弄北,建有明德小学和明德女中,由意大利圣心会修女管理。

嘉兴总堂区,包括嘉兴和湖州两府旧属,嘉善、平湖、海宁车辐浜、长安镇,双林、南浔、湖州城内等本堂区。

嘉兴总堂首任本堂韩日禄,民国三十四年(1945)逝世。继任本堂的有陶保禄(Francois Paul Radogna,1892一?,意大利人,1951年返欧),海宁人沈汝骏(1907-1978),1982年杨应时任本堂,2003年后为徐贵根。

嘉兴郊区王江泾、王店、步云乡、芦花村,风桥镇、新簋镇、濮院均设有祈祷所。王江泾教友五、六百人,比较集中,原有教堂“文革”时被占用。1992年,另新建一小堂5间,门楼1间,蓝色圆顶,颇具特色。

海宁车辐浜是一个老教友村,始于17世纪,18—19世纪教会史上的嘉兴天主堂,即指此堂,它是嘉、湖两府最早住有神父的堂口,整个院地达22亩多,有一座圣母玫瑰大堂,落成于光绪元年(1875),其他用房132间,到此驻堂传教的神父先后有20多位。本堂区主管海盐陶家、长川坝、角里埝等祈祷所。清代就开办有教会小学,抗战后共办有12所并增设初中班,由李佩仁、杨应时等任校长。“文革”时期,大堂及附属用房全部被拆。1997年,新建教堂一座,新建住房352.48平方米,有教友800余人,近村教友200人。

海宁硖石镇河东路天主堂,占地面积3129.407平方米,建筑面积为1178.89平方米,有小堂一座、2层楼房1幢、平房4幢,长居有修女。抗战后,徐充良神父驻此,开有眼科诊所,免费施诊,颇受群众欢迎。2001年,吴建新神父驻此。海宁淡桥村施家场教堂,建于光绪元年(1875),有土地450.66平方米,建筑面积359.22平方米,建有小堂、住房及附属房屋,“文革”时圣堂被拆毁,现已经过整修。

海宁另有圣心堂,在湖塘民生村。“文革”后,尚存4间平房。还有凌家湾堂。海盐有谈家埝和丰庄港两处祈祷所。

嘉善天主堂:天主教在嘉善城内设活动点,始于20世纪初。宣统三年(1910),先租用花园弄民房为临时教堂,即解放前大堂以北的10间平房,其中7间作圣堂,3间作住房。民国九年(1920),吴法邦神父首任本堂,他向上海陆伯鸿等教友募捐,购置院地。十二年(1923),大堂落成,建有钟楼,凌空冲立,雄伟壮观,为嘉兴地区第二座大教堂。另建有神父楼和修女楼。抗日战争初期,城内遭受日军轰炸,教堂什物、楼板等被劫。二十八年(1939),重新修缮。第二任本堂为朱明夏。二十八年(1939),匈牙利人金鼎继任本堂。解放初,周於德神父任本堂。

办有类思小学和类思中学。解放前夕,类思中学学生达300余人,深受当地各界人士赞赏。解放后,迁到西塘改称嘉善第二中学。教会房子由县政府使用。1994年,政府拨地另建新堂。

嘉善本堂区有秀才浜、曹家河、干窑、西塘、俞汇、横港、大云等祈祷所;解放初,共有1500名教友。

长安镇“圣女小德肋撒”堂:海宁县长安镇“圣女小德肋撒”堂建于民国十八年(1929)。在此之前,由于长安附近的许村、石门(即崇福)以及桐乡等地教徒增长,杭州总堂无法兼顾,教徒为进行宗教活动,远途往返,十分不便。因此,天主教杭州教区决定在水陆交通较为便利的长安镇,建造教堂。由上海知名人士尤佩生先生及中华全国公教进行会会长、上海华商电气公司总经理陆伯鸿教徒等发起,沪杭等地教徒共同捐资3.5万余元,于1927年委托临平天主堂传道员崔加禄,在长安镇东街尽头以100元1亩的代价购得旱地10.9亩,并于1928年初破土兴建。教堂主体为哥特式,共7间,前正中有钟楼4层,尖顶竖立铁十字架,高17米。教堂左边,建平屋5间,设施诊所、慕道间及传道员办公室,楼房3间为神父、修女之住院;其后另有平屋3间,作为厨房及工友宿舍,楼房与教堂之间,建有长约12米的走廊一条,并凿有水井一口,上建四角凉亭,其余空地,栽植花草果木。此堂为中国第一座由教徒自筹资金建造的教堂,亦为我国第一座以“圣女小德肋撒”命名的教堂。圣女小德肋撒的立体塑像,由法国里修圣衣院总院长、小德肋撒之姐特制赠送,因此名骚一时。该堂民国十八年10月3日,举行落成开堂典礼。前来参与盛典的教徒约3000人,仅上海包乘铁路专列,来者有700余人。自此之后,每年10月3日,为该堂的“朝圣日”,上海每年有火车专列,无锡、苏州等水网地区教徒亦组织前来朝圣。二十六年(1937)8月15日,长安首次遭日机扫射轰炸,朝圣从此停顿。三十四年(1945),抗战胜利,又逐渐恢复,长安教堂一直来,作为邻近各地教徒过宗教生活的中心,及沪杭等地教徒朝圣的圣堂,影响较大。惜于1966年7月,十年动乱一开始,即遭彻底破坏、内部设施悉被捣毁,钟楼被推倒,神父、修女住院被占用……。1984年,落实宗教政策,归还修复后重新开放。被拆毁之钟楼,2004年恢复重建。

长安教堂本堂神父:

(一) 沈敏修,1929—1930,海宁县车辐浜谭家堰人。民国十八至十九年(1929-1930)在任。

(二)丁懋良,宁波人,民国十九年(1930至1952)在任。

(三) 陈加禄,衢州大洲人(1952—1970)在任。

(四) 后由孙秀华修女负责。

平湖天主堂

天主教于17世纪末叶传入平湖。1703年,平湖已建有天主堂。该堂是由最早来平湖传教的耶稣会神父法国人卜文起(Louis Porquet,1671—1752)所建,地址在县城西部,今梯云桥中心小学(已改实验小学)所在地。清雍正禁止天主教,在华传教士,除在宫廷供职者外,均被遣送澳门返欧,该堂也被关闭,后被改为节孝祠。清末改为淑英女校,解放后改为梯云中心小学。

西门天主堂(今称城西天主堂):19世纪末,遣使会神父匈牙利人吴纳爵(Ignace Urge,1840—1898)来平湖,见郊外教友不少,光绪二十年(1894), 在今城西教堂处教友捐献的一块土地上,建了4间平房作为临时教堂。二十四年(1898),吴病逝,葬于硖石车辐浜。吴去世后,由意大利人白公(Basso)接管教务。光绪三十三年(1907),白神父回国,由王道生神父继任,黄绍济神父任副本堂。民国三年(1914),曾韬默神父任本堂,他的任期最长,直至1955年,计41年。在任时,扩建了西门教堂,由原来4间扩建为9间,并加建了钟楼,高数十丈,巍峨耸立,数里外都能望见。还建造了当时平湖少见的钢筋水泥结构的神父楼、木结构修女楼、学生楼、书房楼及其他附属平房,合计平房22间,楼房22间和教堂,占地2437平方米。另有少量水田和杂地,形成相当规模的西门教堂区。

平湖堂兴办的事业:民国十九年(1930)前后,兴办了:1、类思小学,后改名光启小学,钱锡林任校长,地址在西门教堂区内。三十三年(1944),又在西门城内租当典屋开办了光启中学,由方受海神父任校长。2、在县城东门儒学弄开设施药局,由陶子清、季平两位教友医师主治,并在教堂区内设简易病房,收治穷苦病人。3、建立教友公墓,在今城西村三组,占地5亩。

由于兴办了上述公益事业,教务进展顺利,教友迅速增加,多时曾达近6000人。

分堂有:1、庙关分堂,在今城北乌船村,建于民国八年(1919)。1962年前后,被拆毁。2、赵家桥分堂,在今共建乡复兴村,建于民国五年(1916)。二十七年(1938),遭日军烧毁,当时堂内被枪杀死难者近30人,长住传道员为顾勤敏先生。3、东木桥分堂,在今新仓乡联群村。建于光绪六年(1880)前后。二十一至二十六年(1895—1900)间,翻修。民国十六年(1937),被日军烧毁。4、运港分堂,在今黄姑乡运港村。建于民国九年(1920)。十六年(1937),毁于日军炮火,后盖简易经堂。1960年前后,被拆毁。5、南门安浜分堂,在今胜利乡胜利村。建于光绪十六年(1890)前,早于西门教堂,1962年被拆毁。6、乍浦分堂,在乍浦镇总管弄。民国八年(1919),从乍浦住户陈守玉买进,翻修后由遣使会士意大利人马类思(Louis Maro,1873—1945)照管。解放后,曾被占用。光绪二十九年(1903),新建一堂。7、新店分堂,在今海盐县海塘村。建于民国十三年(1924),1962年前后被拆毁。8、冯家庄分堂,在今瓦山乡建国村。建于民国十一年(1922),1962年前后被拆毁。

南桥天主堂,又称新埭天主堂,已有100多年历史。光绪元年(1875),衢州麻蓬人傅道安神父自新埭回杭州后说,该地教友多受洗于松江。六年(1890),当地一位名叫王平安的教友为建堂献出10亩沼泽田。后来在该地建了2间平房,作为临时祈祷所,当时教友不多。三十四年(1908),教友发展近600人。驻硖石车辐浜神父韩日禄为新埭筹资建堂,两年后建成。此后,教友发展到1000人左右,遂又添造了神父住房及附属房屋。常住神父有王恤民、四傅公、吴道南、王康恤(1942年被地痞杀害,沉尸河中)、朱明夏、姜绍齐。1966年“文革”开始,教堂被查抄,姜及修女张依珍被遣回各自家中。1987年秋,落实政策,拨还教堂,翻修了平房7间。1988年秋,又向村方买进了半新旧的5间校舍,整修后作经堂。

乍浦陈山天主堂,是嘉兴北门遣使会总修院的附属建筑,为该院修生暑假避暑而建。该堂建于民国十八年(1929),由意大利人马类思选址、设计、督造,6年后竣工,由马常住管理。三十四年(1945),马去世后由匈牙利人乔(Czorba)修士管理。其建筑面积,正堂约444平方米,楼房8间400平方米,其他设施约250平方米,现尚未落实政策。其他较小祈祷所尚有多处。

1955年9月,平湖教会负责人曾韬默因与“上海龚品梅案”有牵连被捕。1959年,曾病危送医院,不久病逝。曾离去后,由裘志禹神父负责,直至“文革”开始。1966年9月,城西天主教堂受冲击,财物被查封,裘和周、傅两修女被游斗,被赶出教堂,教堂成为“战斗司令部”。1970年,城北公社“造反派”先拆掉了2幢楼房、4座平房。1977年9月,又拆毁了教堂,只留下神父楼和毗邻的矮楼。1984年,由公社(今城北乡)将大队礼堂赔还教会作圣堂。2003年,新堂落成,占地700多平方米,建有钟楼。近年统计,有教友约3000人,其中渔民约占1/4。

到平湖传教的神父有:

1、吴纳爵,匈牙利籍(1840—1898)。

2、方加禄(Charle Mustel,1858—1914),法籍。

3、白公(Basso),意籍。

4、王道生,衢州麻蓬人。

5、黄绍济,台州太平县(今温岭人,1862—1933)。

6、曾韬默,常山县赤山人(1883—1959)。

7、倪儒范,东阳县大里人(1887—1965)。

8、黎炳辉,龙游人。

9、朱景熙(又名龙弟),建德人。

10、方豪,余杭人(1910—1980),后历任复旦,辅仁、津沽、台湾大学教授,病逝于台湾。

11、金鼎(又名正山,Nagy,1907一?),匈牙利人。

12、蒋功,长兴人。

13、杨尹耕,江苏无锡人。

14、吴法良,硖石车辐浜人。民国二十九年(1940),遭日军枪杀。

15、方受海,平湖乍浦人(1914—1957),曾任光启中学校长。

16、王任光,江山人。1948年,留美。曾任台湾辅仁大学教授、文学院长。1989年,退休。1993年,病逝住台湾。

17、徐充良,衢州麻蓬人(1920—1985)。

18、姜绍齐,又名德昌,平湖徐埭祥圩村人。在新埭(今南桥乡)传教多年。

19、陈加禄,衢州大洲人(1895—1970)。

20、周于德,又名禄喜,江西贵溪人(1897一2006)。

21、裘志禹,绍兴人(1919—)。

平湖教堂建立之前,曾到过或代管过平湖教务的外国传教士,还有:1、冯伯德(1825—1827),法籍。1864年,曾到平湖举行圣事。2、杨康伯(Flavin Gambart,1835—1870),法籍。1865年间,在车辐浜传教兼管平湖教务。

此外,不在平湖传教的平湖籍神父有:

1、陈子愚(1839—1913),咸丰元年(1851),入修院。1868年,晋铎。

2、顾伯禄(1847一?),光绪二年(1876),晋铎。

3、顾志德,又名雷义(1893—1968),民国十一年(1923),晋铎。

4、顾余庆(1898-1942)

5、李佩仁(1906-1966),民国二十年(1931),晋铎。

湖州天主教

湖州教会始于18世纪初,最早的教堂建在沈家兜。20世纪初,双林、南浔、孝丰、安吉、菱湖、长兴、木排兜、梅溪、递铺等地均设有教堂。城内红门馆前于光绪二年(1903),设立教堂。一直属嘉兴车辐浜本堂区。四年(1905),金宝殿首任湖州本堂,那时已有1500教友。六年(1907),金调舟山,由陶类思继任。仅数月,陶调台州。第三任是雷宏亮,神父住楼是他经手建造的。民国十四年(1925),英国人马安德任本堂。民国十七年(1928),在红门前另建一座神父楼、圣堂、女堂及景行小学(解放后改名五爱小学)。二十三年(1934),马返英募资,病故途中。英国人魏震东继任本堂。三十六年(1947),爱尔兰高隆庞会会士、湖北汉阳教区副主教张国光到湖州筹建新教区。先后到湖州传教的神父有海宁车辐浜人孙弗之(又名儒庵)、吴广扬,江山人毛维新、毛翼云,杭州下菩萨人包壬道,他们都在湖州城内。永嘉人曾唯道在德清。二十五年(1936),包壬道从湖州城内调到沈家兜,后调双林,1984年病逝于此。抗日战争后期,平湖人姜绍齐神父从于潜调到湖州,三十六年(1947)调到平湖新埭,1983年病故。杨尹耕神父,江苏无锡人,先后在城内、菱湖、南浔传教,1987年病逝于南浔。民国三十六年(1947)至1951年,淳安茶园人朱峰青神父在孝丰传教。

晋升为神父的湖州人有:王志元(1868一?),光绪十七年(1891)年晋铎。徐杰显,民国十六年(1927)晋铎。菱湖人杨绍南,民国十九年(1930)晋铎;先在杭州修院执教,抗战前夕赴宣化参加主徒会,抗战胜利后任该会会长,1949年随该会迁居台湾。

抗日战争胜利后,到湖州传教的爱尔兰高隆庞会神父,除张国光外,还有任湖州本堂的罗维纶、帐房于乐山及宣履登、许士杰、穆尔斐、林杰等,住在湖州城内;尹弥高、白XX住双林,干卫道、西堤住沈家兜,高西堤住南浔,马侃乃住梅溪,田耕华、何慎独住德清,雷振远住菱湖,陆凯、李善群住新市,杜牧民住递铺。解放后逐个离去,最后撤离的是在1952年10月。

金华天主教

在20世纪30年代以前,从福建经浙江北上,最理想的交通为水路,兰溪是必经之地。中世纪,欧洲四大旅游家之一的和德理(Odoric of Pordenone,1265—1331)是一位意大利天主教方济各会神父。他在广州登陆,经泉州、福州,过仙霞岭,经兰溪到杭州,后北上到元大都(今北京)。元代,另三名意大利方济各会士哲拉达(Gerard)、裴莱格林(Peregrine of Castello)和安特鲁(Andrew of Perigia)先后由大都到泉州建教堂,出任该地主教,也都路过兰溪。

天主教传教士来金华、兰溪进行传教,最早的是西班牙多明我会士。明末,西班牙多明我会士从菲律宾进入福建,福建成为他们在华传教中心。不久,他们越过仙霞岭由水路而来,在兰溪、金华两城内建造教堂,另在“白沙”(译音)建有一座圣母堂和教会墓地。来金华、兰溪的西班牙多明我会神父有闵明我(Navarrete)、费理白(Salpetri)、白道明(Leonaldo)、范理格(Rodriguez de Valle)、柯纳多(De Coronado)等。

顺治三年(1646),居住杭州的意大利耶稣会士卫匡国来兰溪建造一教堂。相继4年,在杭州、兰溪两地传教。五年(1648),在兰溪付洗250人,其中祝石受洗入教。祝石,字子坚,善文词,以医术游江湖间。方以智《浮山前集》卷四《流寓草》有示祝诗。《光绪兰溪县志》卷五《文学》有祝石传。十六年(1661),卫匡国著《逑友篇》,在杭州刻印,有祝石序文。罗马传信部档案处尚藏有康熙二十三年(1684)兰溪教友祝石等6人敦请第一任中国主教罗文藻到兰溪宣教书。书中祝自称年巳83岁,由此可知,祝入教时47岁。

王之春《中外通商始末记》卷二载:“康熙三年(1664)十二月,……杨光先告钦天监正汤若望传天主教……散布邪党于济南……杭州、金华、兰溪……共三十堂。”夏燮《中西纪事》卷二亦载有:“自利玛窦东来,其徒先后至者日众……于是自畿辅开堂,蔓延各省,京师则宣武门之内,东华门之东,阜成门之西,……浙江则杭州、金华、兰溪……凡十三省三十处,皆有天主堂。”利玛窦、汤若望均为天主教耶稣会士。

康熙三年(1664),杨光先连上三疏,控告汤若望,康熙遂下令将各省外国传教士押送北京。多明我会士费理白、白道明、柯纳多亦被押送北京,闵明我自动投案。柯病卒北京狱内。不久,其他传教士被送往广州——软禁教堂内。闵明我潜逃回欧洲,掀起中国天主教史上著称的“中国礼仪之争”,攻击在华耶稣会士纵容中国天主教徒敬孔祭祖。罗马教宗既不听耶稣会士的多次辩解,又对康熙的敬孔祭祖是我国俗礼的声明置之不顾,多次下令禁止教徒敬孔祭祖,致使康熙最后下令禁传天主教。这时,浙江天主教会划归福建多明我会士管理。但多明我会士已成为清政府和教徒不受欢迎的人,金华、兰溪天主教务遂一蹶不振,日趋衰微。当时,除少数外国传教士可以在京公开进行传教活动外,隐蔽在各省的中外传教士十分稀少。此时,中国罗文藻提升为主教。罗虽为多明我会士,但不禁止教徒敬孔祀祖,所以很受各地教徒欢迎。雍正初年,兰溪堂改为节孝祠。

康熙三十五年(1696),成立浙江代牧区,会士希伯禄任代牧,居金华。1838年,成立浙赣代牧区,将浙江、江西两省天主教划归法国遣使会士管辖。鸦片战争后,道光二十六年(1846),浙赣代牧区分为浙江、江西两代牧区。义和团的反帝运动,在浙江波及较大的有温州、衢州、台州和宁海县,其他地方因教徒不多,金华、兰溪教会巳处于绝迹状态,无大影响。义和团后,金华城内仓茅亭租有民房数间作为活动场所,只有传道员驻守,神父每年巡视一、二次。光绪二十年(1902),意大利籍遣使会士安思定神父被派来金华,购买石狮子头一处园地。宣统二年(1910),浙江成立浙东、浙西代牧区。金华府属8县归浙西代牧区,仍由法国遣使会士管辖。宣统三年(1911),开始建造2层楼房1幢。后安调嘉兴,衢州人王式尔神父到金主持,建造圣堂及其他房屋,分设男堂和女堂,并分别设立男女初级小学,收纳教徒子女,学习教理经文,并开办诊所。先后来金华传教的中国神父有江山人郑心镜、江西人梁公津、平湖人姜绍齐和李佩仁、杭州人方豪、衢州人傅胜。金华府属各县教会全属金华堂区。

金华各县天主教堂房屋都是宣统三年(1911)年后逐步购置建成的。永康城区教会房屋到民国三十五年(1946)才购置,只有义乌一直租用民房。金华除城内男堂、女堂外,有汤溪镇分堂、罗埠邵家分堂、古方镇分堂、孝顺镇分堂。兰溪有城内、洋埠和女埠3堂。永康有城区及小窖朱两处。武义只城内一处。浦江有城内及毛店两处。东阳有城内、巍山、大里、下葛、横店、荷庄、前山何7处。巍山曾办有教会小学,抗战时被日军拆毁,后未修复。东阳城内教会房屋亦在抗战时被拆除,民国三十六年(1947)重建,“文革”时被占用,“文革”后另在西门外建堂。

常居兰溪的第一位神父是王式尔,始于民国二十二年(1933),第二位是于文渊,于三十六年(1947)接任。常居浦江的第一位神父是郑心镜,始于二十九年(1940);第二位是彭学渊,于三十六年(1947)接任;第三位是葛邻孟,三十八年(1949)接任。常居汤溪的第一位神父是潘光辉,始于二十九年(1940);第二位是康XX,于三十六年(1947)接任。常居武义的第一位神父是袁云鹏,始于三十六年(1947)。常居义乌的第一位神父是周克礼,亦始于三十六年(1947)。永康在抗战初期才开教,第一位常居神父是李佩仁,第二位是傅胜,于三十六年(1947)接任。

东阳于民国九年(1920)后才有神父常住。第一位是海宁人沈鲲化,横店、荷庄、前山何、巍山等教堂,都由他主持建造。大里教堂则由金华地区第一位神父倪树范主持建造。他是大里人,幼年入教,入遣使会,毕业于嘉兴遣使会神哲学院,1918年升神父,先后传教于平湖、衢州、台州等地。继沈鲲化来东阳主持教会的有两位钱姓神父(衢县人),还有毛翼云、毛维新、沈达徒、郑心镜等,都是浙江省人。民国二十九年(1940)后,才有加籍传教士来此。东阳是金华地区天主教徒最多的县,曾达2000多人;抗战胜利后,只剩600余人。其他各县都只有一、二百人,是浙江省天主教徒最少的地区。文革时各堂全被占用,文革后金华、东阳、浦江等七处恢复活动。

衢州天主教

衢州天主教始于明末清初,衢州最早的教友姓王,世居衢州东门马路里。后人王廷华说:他们的祖先曾在明末徐光启手下做过官,后因改朝换代和排斥天主教而弃官,并从义乌避居衢州。

清初来金华一带传教的西班牙籍多明我会神父记载:顺治三年(1646),金华、兰溪两地已建有天主教堂,并连续有该会神父在此两地驻居。在金华、兰溪跟随多明我会希伯禄神父多年的传道员秦修(译音)或道勾(译音)洗名若望的是衢州人,后任教宗特使铎罗的文书,同赴北京。铎罗因违抗康熙旨意,宣布禁止中国天主教教友敬孔祭祖,被驱逐出境,秦亦被捕,流放满州。衢州东门马路里原有两穴王氏祖坟,墓碑刻有康熙壬寅年,圣名多明我和依撒利亚等字样。康熙有两个“壬寅”年,第一个“壬寅”年为1662年,若是第二个“壬寅”年,应另注明。由此,可以推定王氏教友在康熙元年(1662)前已迁往衢州,并与多明我会神父的记载相吻合。

康熙三十九年(1700),铎罗的随员何纳笃到衢州,曾遇到当时在衢州传教的多明我会神父艾育翰。雍正八年(1730),因多明我会神父拒绝接受中国敬孔祭祖礼仪,被驱逐出境,浙江严禁天主教。从此,神父亦几乎绝迹。100多年,来衢州的神父都是衢州教友从福建穆阳请来的。

雍正末年,有洗名多明我的傅佑我和洗名路加的傅佑仁兄弟俩,先后从江西南丰潋都迁住衢州石梁后洋(后改称麻蓬),因与城内王姓教友及邻村联姻,教会逐渐发展。

衢州、金华两府直到道光十八年(1838),浙赣代牧区成立时止,属福建多明我会士传教区域。

道光二十六年(1846),成立浙江代牧区。浙江只有三、四位神父,只能集中力量恢复宁波和定海教堂,杭州堂尚未归还,所以开始来衢州的神父极少。三十年(1850)5月,曾请江西代牧和广德主教到衢州为李安德(1813—1862,无锡人)和他的外甥袁伯禄晋铎。咸丰四年(1854)9月,冯伯德神父从宁波到衢州探望教友,到过衢州城、麻蓬、赤山等地,并集中教友到麻蓬过耶稣圣诞大瞻礼,在赤山建立了一座小堂,他就在赤山过耶稣复活大瞻礼,在衢州逗留8个月后,返回宁波。五年(1855)5月底,河南人李玛窦神父(1794—1862)来衢州,住石梁,建房12间,收养了50名弃婴。十一年(1861),李调回定海。以后袁伯铎、江西胡儒连(1830—1905)和麻蓬人傅道安(1823—1885)等几位神父先后来衢州给教友行圣事,但均未久住。

同治四年(1865)阳历10月,浙江代牧区会议决定:全省划分为宁波、舟山、杭州3个总本堂区,衢州属杭州总本堂区管辖,总本堂是徐志修(Rizzi,1830—1890,意大利人)。当年10月,徐曾到衢州视察教务。六年(1867)11月,田嘉璧主教亦曾来衢州,同来的白若翰神父(Bret,1886—1895,法国人)在衢州逗留约10个月。九年(1870)2月,宁波人舒静安神父(1841—1893)调来衢州;那年4月统计,衢州府有教友368名,教会在石梁设有男、女学校各1所。1871年,舒离去;次年11月,陪同苏凤文主教来衢州。当时衢州有教友411人,其中麻蓬216人、赤山58人、磔山57人、直坞里21人、城内42人。

十二年(1873),湖北人彭客达神父(1823-1893)调来衢州,在城内天后宫附近购得一屋。光绪二年(1876),彭任衢州本堂,陆功达神父(Gontharet,1840-1931,法国人)任副本堂,这是衢州正式设本堂的开始。这年教友集资563元,另外由教区拨款,扩建麻蓬圣堂。

光绪四年(1878),彭到江山开教,八年(1882),又购得英泽坊民房。十三年(1887),在江山购得2座房子,设立教堂。这年统计,衢州有教友770人。当年,龙游有教友10名左右。十四年(1888),平湖人陈子愚神父住麻蓬。

十七年(1891),和安当神父(Heckman,1853—1893,法国人)任本堂,陈子愚、宁波人徐仲章神父(1854—1895)等同在衢州传教。十九年(1893),彭客达神父从杭州来麻蓬;当年4月病逝,葬于麻蓬圣地。

二十年(1894),高其志神父(Chasle,1850—1921,法国人)继任本堂。1899年,拯灵会修女到麻蓬,设修女分院,由伊伯铎神父负责管理。

二十六年(1900)夏,终南会揭竿而起,7月进入衢州城,焚毁城内及江山3座天主教堂。不久,终南会众被镇压。傅貌禄神父(1850—1919,常山磔山人)在城内皂树巷购房设堂。二十七年(1901),政府将府山16亩地拨给教会建造教堂,教会则把皂树巷的房子让给政府。同年,龙游城内及衢州斋堂设堂。

二十九年(1903),奥地利人魏殿培神父(Wittib,1869—1914)任金、衢、严3府总本堂。在衢州有神父5人,当年3府教友计1156人,大洲设堂。

三十四年(1908),赤山、庙下、航埠设堂。

宣统二年(1910),成立杭州代牧区。戴思纶神父任衢、龙、江、常、开5县总本堂,驻有神父6人,教友2859人,办有中法学校。建9间房和培德学校。

三年(1911),后溪街、芦岭建堂。

民国元年(1912),建麻蓬大堂。

五年(1916),建府山大堂,赖家设祈祷所。

七年(1918),建常山北门堂,航埠建新堂,府山大堂落成。

八年(1919),灵山设祈祷所。

十年(1921),戴逝世,法国人金宝殿任总本堂,神父增加到9人,教友6000人,坑西设堂。

十二年(1923),龙游城内建新堂,樊家、横山设祈祷所。

十三年(1924),斋堂、峡口、全旺设祈祷所。

十七年(1928),宁波人丁懋良神父(1882—1952)继任总本堂,神父10人,教友7500人。

十八年(1929),直坞建新堂。

十九年(1930),灵山建新堂,杭州人王式尔神父任总本堂,教友8957人。

二十五年(1936),衢州人吴国焕任总本堂,教友10263人。

二十七年(1938),法国人梅占元(Jos Deymier,1894一?)任总本堂,因抗日战争,教友大减。

三十年(1941),教友恢复到1064人。

三十四年(1945)至1966年,平湖人李佩仁神父任总本堂。

1949年,统计有教堂和祈祷所21处。

1981年,江西人周于德神父统管衢州教务。

1987年,萧山人徐贵根神父任衢州本堂。

1999年7月,马德玲神父驻衢州堂口。解放前,有府山、麻蓬、直坞、大洲、龙游、灵山、江山、常山等8处。现任本堂李刚,陕西周至人。

麻蓬历届本堂与在任年份:

1、周雅南(1818—1878),圣名雅各伯,江西临川人,1848—1851年在麻蓬传教。

2、冯伯德,咸丰四至五年(1854年9月到1855年5月)。

3、李玛窦,洗名玛窦,河南南阳人,咸丰五年至十一年(1855年5月到1861年)住麻蓬。

4、同治三至四年(1864—1865),前后来麻蓬的神父有:袁伯禄(1800—1857),洗名伯多禄,无锡人;胡儒连,江西泰和县人,傅道安,洗名味增爵,麻蓬人,均未久居。

5、白若翰,法国人,同治六年(1867)到麻蓬。

6、彭客达,洗名若翰,湖北人,同治二年(1873)到麻蓬。

7、郎守信(Ferrant,1859—1910),法国人,光绪十一年(1885)到麻蓬。

8、陈子愚(1839一1913),平湖人,光绪十四年(1888)到麻蓬。

9、徐仲章,宁波人,光绪十七年(1891)到麻蓬。

10、伊伯铎,法国人,光绪二十五年(1899)来麻蓬。

11、郎克志(Wilppingen,1874—1906),匈牙利人,光绪二十八年(1902)到麻蓬。

12、卢博奇(Laurent Poggi)意大利人,不入会神父,光绪三十年(1904)到麻蓬。毛亨继任一段时期。

13、毛凤翥,江山人,民国元年(1912)督造麻蓬新堂。

14、吴秉贤,海宁车辐浜人,民国七至十一年(1918—1922)。

15、王康恤,江山人,民国十二至十五年(1923—1926)。

16、毛 亨,江山人,民国十六年(1927)。

17、顾有光,平湖人,民国十七年至十八年(1928—1929)。

18、倪树范,东阳人,民国二十至二十三年(1931—1934)。

19、黎炳辉,龙游人,民国二十三至三十一年(1934一1942)。

20、叶露加,衢州人,民国三十一至三十五年(1942—1946)。

21、郑心镜,江山人,民国三十六年(1947)至1956年。

22、吴国焕,麻蓬人,1956—1958年。

23、朱峰青,淳安人,1958—1959年。

24、周于德,江西人,1983年-2004年。

25、蔺焕强,陕西人,2001年-2006年。

江山本堂:江山人毛凤翥为首任本堂,前后继任者:衢州人毛翼云,宁波人丁福良、江山人刘廷满、麻蓬人傅子政、龙游人黎炳辉、麻蓬人王言纶、江山人周宗朝、淳安人马德玲。

直坞本堂:抗日时期,金宝殿、傅子政、周崇朝、邱若望等神父避难住此。1993至1997年褚召辉任本堂。1997年11月至2000年底吴建新任本堂

常山本堂:民国十九年(1930),第一任本堂是江山人毛文藻。二十五至三十六年(1936—1947),江西人梁公津。三十六年(1947)至1953年,梁调淳安,胡珏继任常山本堂。文革后无神父驻管。

龙游本堂,光绪二十七年(1901),衢州人傅貌禄前来设堂。民国十二年(1923),在原址学前巷建新堂,西式房5间,平房7间。法国人安思定神父(August Edouard Henault,1869一1938)主持教务,设灵山、湖镇、横山等分堂,先后继任本堂有毛风翥、丁福良、王言纶、黎炳辉。文革后由衢州总堂兼管。

衢州教会所办事业:府山有仁慈堂、培才小学(后改称启悟),麻蓬有育婴堂、培信小学,大洲若瑟学校, 航埠小学;江山若瑟小学,龙游育婴堂、育德小学、培德女子学校、灵山小学;遂安工艺学校、后溪街小学,常山达德完小。

府山、常山办有施诊所。上述事业解放初由政府接管。

麻蓬于光绪二十六年(1901)设神父和教友2处墓地,至今保存完好。

衢州总堂区文革后恢复活动的堂点有:衢州府山、麻蓬、直坞、常山、江山、白石、大洲、赤山、后坞、彭村、杜泽等15处。

第三节 宁波教区

一、简 史

宣统二年(1910),全省划分为浙东、浙西两个代牧区时,称为浙东代牧区,管辖宁波、绍兴、台州、温州、处州5个府。1924年,浙东代牧区改称宁波代牧区。1947年,改为宁波教区。

浙东代牧区首任代牧是赵保禄主教,在任时(1910—1926)最大的工程是宁波江北草马路的大片教会事业建设。宣统二年(1910),开始在草马路先后购进75亩土地上,建普济院,(该院1861年,初创于药行街)大小修院、修女院、中学等。1916年,保禄大修院、拯灵会总院建成。1917年,味增爵小修院和毓才学校落成。形成了宏伟的教会建筑群。

民国七年(1918),宁波药行街大教堂进行大修,该堂长150尺、宽65尺,是1866年重建的。这次大修中,加建了高122尺的钟楼,由徐三东教友具体负责。募捐来的修建费4500元中,教友捐献1200元。

宣统三年(1911),余姚若瑟堂奠基,浒山设祈祷所,委吴毛禄为首任本堂。建宁波白沙堂。

民国元年(1912),建松厦天主堂,绍兴设拯灵会分院,开办培德小学。

二年(1913),诸暨横山杨家楼建堂。樊国柱(John Fraser)扩建临海堂加建钟楼。温州开办董若望医院。

四年(1915),沈家门设祈祷所。东阳小西门购院设堂,平阳建露德圣母堂。

五年(1916),樊国柱重建天台堂,仙居购地建堂和学校。

六年(1917),钱库腾蛟堡建小堂。

七年(1918),诸暨高城头建堂。苍南林家院建小堂。

八年(1919),绍兴开办便民布厂。新浦设祈祷所。重建宁海凤潭堂,开办瓯海育婴堂,丽水城内耶稣圣心堂落成。枫林建新堂。

十四年(1925),建象山吉港堂。新浦成立分堂。

十五年(1926),台州从宁波代牧区划出,成立台州代牧区。赵保禄在巴黎逝世。继任人为戴安德(又名福瑞,公元1886~1967,法国人),道光三十年(1904)抵华,在嘉兴文生修院攻读神哲学,宣统二年(1910)阳历7月3日在嘉兴晋铎,曾在定海修院任教2年,继到宁波城内传教,任大修院院长,民国十五年(1926)阳历12月23日选任宁波代牧,次年5月10日在宁波由胡若山主教主礼祝圣,二十一年(1932)曾受法国政府授予十字勋章。1953年6月被逮捕,次年4月19日被驱逐出境。

十六年(1927),宁波代牧区教务统计:教友43118人,神父57人,修女108人,大小堂600余处,医院3所,婴儿院6处,中学1所,小学71所。

十八年(1929),沈家门圣母玫瑰堂奠基。

二十年(1931)7月,丽水划出,成立丽水监牧区。建慈溪逍林堂。

二十一(1932),波兰神父开始到温州。建盐舍堂。

二十三年(1934),象山石浦改建新堂。

三十年(1941),教友统计:宁波5123人,舟山3594人,余姚5862人,绍兴2056人,宁海、石浦1356人,温州33243人,合计52199人,神父82人。抗日战争时期,教会建设基本停止。

三十六年(1947)6月,宁波代牧区提升为宁波教区,戴安德为宁波教区主教。宁(包括舟山)绍,有14个本堂区,温州8个本堂区,神父80人。

1949年6月,温州地区从宁波划出,成立温州教区。

1954年4月,戴安德主教因“间谍案”离境,由王耀源神父任代理主教。1955年9月王被捕,由施伯庐任代理主教。

1958年6月30日,成立宁波市天主教爱国会,徐春茂任主任,吕德意、舒其谁、李斐雅、庄中汉任副主任。舒其谁当选为宁波教区主教。同年,舒被选为省人民代表。与其他宗教合办甬江酒厂。

1960年4月27日,舒其谁在上海受主教祝圣礼。

1966至1979年,宗教活动停止。

1979年12月,江北岸堂恢复宗教活动。

1980年,舒主教当选为宁波市爱国会主任。

1983年2月13日,舒主教病逝。柴日昶任代理主教。

1986年,顾石峰当选为宁波市爱国会主任。

1999年3月,贺近民选任教区长,胡贤德任副教区长。

2000年5月14日,贺近民祝圣为正权主教、胡贤德祝圣为助理主教。晋牧典礼在宁波圣心堂举行,由山东省周村教区马学圣主教主礼,山东省临沂教区房兴耀主教、山东省聊城教区赵凤昌主教襄礼。此时,宁波教区有20000教友、14位神父、19位已发愿的年轻修女,86处已开放的教堂和祈祷所,落实宗教政策后新建或翻建的堂,共计48处。2004年5月4日,贺主教病逝,胡贤德就任教区正权主教。

2005年的教区教务统计:主教1人,神父18人,修女27人,其中年轻修女25人,修生10人,开放堂点86处,驻神父的本堂区10处。

二、堂 区

宁波药行街天主堂

据戴才拉著《澳门教区》(Teixeira:Macao Sua Diocese)记载:浙江代牧顾方济称17世纪曾在宁波药行街建造教堂。明天启八年(1627),葡萄牙籍耶稣会士费乐德(Rodrigue de Figueredo),到宁波传教。时在崇祯元年(公元1628)。其后断断续续在宁波传教的有:崇祯十三年(1640),意大利人孟懦望(J.Monteiro);十六年(1643),葡萄牙人毕方济(Fr. Sambias);清顺治五年(1648),意大利人卫匡国(Martino Martini);十六年(1659),西班牙人马兰士等。卫匡国曾在宁波建过圣堂,后被清兵所毁。

清康熙四十一年(1702),法国传教士郭中传(Gollet),来到宁波,在城内现药行街(当时尚无药行街名称,只说在灵桥门内),购买了一块土地,建筑房屋5间和圣堂1座。

雍正元年(1723),皇帝出了一道上谕,其内容有:浙闽总督满宝奏,西洋人在各省造天主堂行教,人心渐被煽惑,请各省西洋人,除送京效力外,余皆安插澳门,天主堂改为公所,误入者严行禁绝……。

从此,在华外国传教士,先后均被驱逐出境。郭中传于雍正五年(1727)被遣送广东,道光二十一年(1741)阳历1月5日死于澳门。教务无人过问,教徒幸免于难者,也不敢露面。药行街天主堂也因无人照管,被市民充作民房或开设店铺。

道光二十二年(1842)阳历5月2日,法籍天主教传教士顾方济来定海,当时岛上并无信奉天主教者,借居英军官华伦(Warren)私人住宅,并开始活动。自南京条约后,宁波已成为五口通商口岸之一。二十五年(1845)6月,顾到宁波视察教务,并调查昔日郭中传所建天主堂旧址。是年10月,宁波地方官应顾方济之请求,发还一部分原郭中传在药行街住宅。

二十六年(1846)7月24日,顾方济离开舟山,到药行街旧天主堂居住。

后顾方济以每年35元的租金,获得旧天主堂,并订立契约,写明任凭改建或重建天主堂,为期100年,期满可以续订。石伯禄主教只拔1000银元,缺口巨大。

顾为重建药行街天主堂,曾拟在宁波及澳门发起筹募建堂基金运动,并丈量了地基,长度为190尺、宽56尺,原墙不计,再加上业已决定购入的北面路旁韩家房屋,全部地基共计300尺。整个地基,拟围防火墙,墙内建造圣堂、传教士住宅、1所学校。圣堂内有楼台,堂前造门面和两座钟塔,预计建筑木料、砖石等约1.2万元以上。

二十六年(1846)6月3日,又在天主堂北侧买进地基若干亩,这样药行街天主堂已有一块长300余尺、宽60尺至80尺的地基,两端以公路为界。堂外四址:南至天主堂墙为界,北至官河为界,东至钱李两姓墙脚为界,西至厝地及韩姓小屋明堂为界。当时药行街天主堂内地方有坐北朝南小屋3间、东廓屋3间两巷、东面空巷一条、中后两门、小桥一条、西面一巷一披、墙门一间、又西后余屋2间、又西余屋半间、前后明堂、井一口,出路俱全。

二十七年(1847)阳历6月,顾方济动工建造传教士住宅,共计楼屋5间,屋前筑有走廊,9月15日竣工,共花1100元。新建住宅上层,可容纳300余人,暂作临时圣堂。

道光二十八年(1848),经法国驻华大使旺纳(Forth Ruen)到宁波与道台商洽,赎回药行街大块教会旧址;次年,他又为教会购得相邻一块地基。从而使整个地基成为正方形。

道光三十年(1850),顾方济升为浙江代牧。三十三年(1853),开始建药行街堂,造价约计25000法郎,次年5月建成。三十五年(1855)阳历7月6日3时,倒塌,幸无人伤亡。

同治四年(1865)重建,次年竣工,定名为“圣母升天堂”;另还加建神父楼。民国七年(1918)大修,化资4500元,其中1200元是教友捐款,加建钟楼高122尺,顶端竖3米高的铁十字架,十分壮观。

1966年,停止宗教活动,教堂成了市越剧团的舞美工场;在1978年建市越剧大楼时,钟楼倒塌。1985年,神父楼归还教会,1990年毁于火。不久,即由黄斌盛教友修复。至1991年,教堂归还教会,但已成危房。

1992年,受药行街道路拓宽改造工程的影响,原地已无法重建教堂。1994年,旧城改造时,黄斌盛创办的房产公司在原教堂的基础上向北后退40米,拆迁居民100多户,形成占地5400平方米的教堂用地。1995年6月进行施工,在2000年6月竣工,历经五年,全部费用达4000余万元。新建的双钟楼教堂、五层神父楼及地下车库总共建筑面积为9800平方米。

现药行街天主堂

该堂,集罗马式、哥特式造型,教堂南北长51米,东西宽22米,大堂脊高31米,钟楼高66米,顶上冠以高6米,宽4米的不锈钢十字架,教堂平面呈十字型,并与神父楼的二楼结合在一起,使之教堂实际可容纳二千人(座位千个)。教堂正面大门采用80吨的花岗石制作,教堂大厅以花岗石装饰地面,全堂门窗采用彩色玻璃,大堂顶部的圆窗用各种圣体的图案,教堂门窗则用圣经故事的图案……。祭台顶部的八十平方米半圆型拱顶,绘以天主圣三为圣母加冕的圣像,并由五只半圆型小拱顶擎托,象征教会的团结与统一。大堂二层屋面为青石琉璃覆盖,沿檐青石栏杆围护,并以石笋装饰,气势庞大,且又古朴典雅。

悬挂在60米高空钟楼上的大钟,是药行街教堂唯一的遗物。新落成的教堂规模宏伟,大厅脊高、钟楼高度为国内现有教堂之最。

药行街本堂区下辖:药行街、集仕港、奉化大桥、畸山、松岙五个堂点,2000年统计有教徒1200人。

江北天主堂

清同治十一年(1872)建,名圣母七苦堂,在今中马路2号,建筑面积4380平方米,具哥特式风貌。采用了筒瓦、小青瓦的中国建筑材料和中国式的抬梁结构,为近代优秀建筑,浙江省重点文物保护单位。1876年起为主教常驻堂,建有主教公署、藏经楼等。光绪十三年(1887),添建钟楼。1963年,停止宗教活动。1980年,教堂及部分附属房归还,同年12月24日复堂,改名为耶稣圣心堂。1992年,教堂正门附属用房搬迁并拆除。1993年,舟嵊后勤部退还主教公署。2001年,教堂周边的房屋拆除后建设外滩公园。

江北堂区下辖:江北、慈城、下邵、柴桥、神马、镇海城关、岚山七个堂点。2000年统计共计教徒900人。

余姚、慈溪天主堂

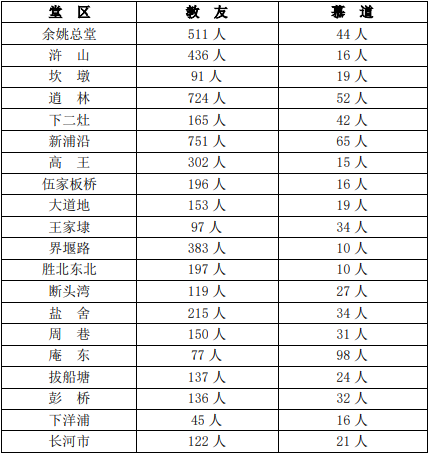

18世纪初,德玛诺在余姚景家桥曾建有教堂一座。雍正(1730),在浙外国传教士被驱逐后,景家桥堂被占用。道光二十六年(1846),浙江成立代牧区,余姚教务也渐渐复苏、发展。同治十年(1868),马宗良(本笃)神父到余姚建堂,定名为圣十字堂,设一小学,由姓董的传道员负责教学。共有4间房,1间作小圣堂,1间用作董的房间,2间作教室。光绪十九年(1893)阳历12月,伊伯铎派姚芳庭传道员到余姚查访,查到原堂部分教友住用,部分被外教人居住。次年4月,伊到余姚付给教外人16元银元买回,连其他费用共偿付30元银元。这时,余姚已有教友250人。宣统三年(1911),余姚城北新若瑟堂举行奠基。当时宁波本堂是诸暨人孙儒望(公元1871-1913,曾任赵保禄顾问和秘书)。民国元年(1912),遇大饥荒,入教达600人。同年,浒山租房设祈祷所,吴毛禄首任本堂。民国四年至民国二十年(1915-1930),方志才(温岭人)继任本堂。民国二十至二十九年(1931-1940),比利时人项格思任本堂。民国六年至二十七年(1917-1938)是姚北天主教迅速发展的时期。教友不日增,相继成立分堂:

民国元年(1912),设浒山堂

民国六年(1917),设坎墩六灶堂

民国七年(1918),设逍林沙滩路堂

民国八年(1919),设下二灶相公殿堂

民国八年(1919),设新浦沿堂

民国八年(1919),设高王龙房堂

民国十年(1921),设匡堰伍家板桥堂

民国十年(1921),设悦来市大道地堂

民国十四年(1925),设王家埭东首堂

民国十八年(1929),设界堰路堂

民国二十年(1931),设胜山东北张丁堂

民国二十一年(1932),设长胜市断头湾堂

民国二十一年(1932),设盐舍腰塘堂

民国二十二年(1933),设周巷堂

民国二十二年(1933),设庵东西首堂

民国二十二年(1933),设胜山南拔船塘堂

民国二十二年(1933),设下洋浦堂

民国二十二年(1933),设彭桥堂

民国二十五年(1936),设长河市堂

民国十八年(1929)。余姚教友达3400人,二十一年(1932)增至4500人,二十七年(1938)达5000余人。大多数为姚北教友。

1938年时,各堂教友统计如下:(茹漪亭记录)

原慈溪县的天主教,在山南三七市的大池墩和厢四房村,有200左右教友,其它地方为数不多。但慈北的天主教传入比余姚早,光绪二十二年(1896),宁波派传道员在东埠头传教。光绪二十六年(1900),就在该地设立祈祷所,属宁波堂区。次年,又在观海卫南门外设立祈祷所。宣统二年(1910),在该镇下营街建“无原罪圣母堂”,由宁波派驻神父。先后住过5位,其中法籍、比籍各1人。观海卫本堂区发展了3个祈祷所,民国八年(1919)建立附场地祈祷所,二十四(1935)建立大阴洞祈祷所,二十九年(1940)建立淞浦海屋张祈祷所。三十年(1941)时,观海卫本堂区共计教徒572人。

1954年,行政区域重新划分,三北地区(姚北、慈北、镇北[镇海的北部、龙山区])建为慈溪县。这样一来,慈溪县就成为天主教宁波教区教徒最多的地方,现在约有12500人,占全教区教徒的一半。开放24个堂点。而余姚县的教徒只有550人,开放堂点也只有余姚城关和三七市两个。

余姚天主堂

清宣统三年(1911)年建,名若瑟大堂,堂址为人民东路218号,建筑面积976平方米。1966年,停止宗教活动。1975年,教堂被拆除。1982年,以原神父住宅改作教堂,恢复宗教生活。1995年,在阳明东路76号重建余姚天主堂。教堂分上下两层,建筑面积计964.55平方米,附属用房建筑面积369.68平方米。

余姚曾是总堂,慈溪天主教的发展与余姚总堂的许多神父息息相关,都发挥过重大作用。余姚总堂曾担任过堂区主任(即本堂神父)和助理司铎(即副本堂神父)列表如下:

民国元年(1912),宁波天主堂吴钦华兼任余姚本堂;

民国四年(1915),方达陡(方志才)任本堂,二十年(1931)调出;

民国十三年(1924),沈骏臣任副本堂,十五年(1926)调离;

民国十五年(1926)7月,金指南任副本堂,二十年(1931)调离;

民国十八年(1929)2月,周信之任副本堂,二十年(1931)调离;

民国二十年(1931)1月,杭(项)格思任本堂(比利时人),二十九年(1940)调离;

民国二十年(1931)1月,沈骏臣任副本堂,次年1月调离;

民国二十年(1931)7月,陈觉民任副本堂,次年1月调离;

民国二十一年(1932)1月,王耀原调进任副本堂,二十三年(1934)6月调离;

民国二十一年(1932)7月1日,茹漪亭任副本堂;

民国二十三年(1934)6月,吴祥霖任副本堂,次年3月1日调离;

民国二十三年(1934)7月19日,王铭惠任副本堂,次年3月1日调离;

民国二十四年(1935)3月15日,叶之荫任副本堂,二十八年(1939)12月30日调离;

民国二十五年(1936)7月20日,汪如海任副本堂,三十一年(1942)3月调离;

民国二十七年(1938)7月,陈保禄任副本堂,当年12月调离;

民国二十八年(1939)2月,林则定任副本堂,当年12月调离;

民国三十年(1941)1月,王耀原任本堂,三十三年(1944)1月调离;

民国三十年(1941)3月,陆赛尔(法国人)任副本堂,次年1月调离;

民国三十年(1941)4月23日,周信华任副本堂,三十二年(1943)调离;

民国三十一年(1942),沈骏臣任副本堂,次年调离;

民国三十二年(1943)1月,王若水任副本堂,次年8月调离;

民国三十三年(1944)2月15日,茹漪亭任本堂,1958年卸本堂职任助理;

民国三十三年(1944)2月,贺近民任副本堂,1951年1月调离;

民国三十三年(1944)7月,姚宗监任副本堂,三十六年(1947)8月调离;

民国三十四年(1945),郑希正任副本堂,次年调离;

民国三十五年(1946),沈骏臣任副本堂;

民国三十六年(1947)8月,周信华任副本堂,1958年调离;

1949年,赵其松任副本堂;

1958年7月,王若水任本堂,1963年11月11日亡故;

1963年11月,茹漪亭任本堂,1980年1月13日亡故;

1980年后,赵其松任本堂;

1995年5月29日,赵其松去世后,因神父缺少,由其他神父兼任,未设专职本堂。

浒山天主堂

在十九世纪末,有两位年轻人胡荣瑞、楼定怀,接受了天主教洗礼。成了浒山最早的天主教教徒。

二十世纪二十年代,浒山周边信仰天主的人逐渐增多,教友们凑钱在现浒山东门成兴桥旁租了三间民房,作为祈祷所。过了三、四年,教友增到100多人,三间祈祷所人满为患,遂另在浒山南门外蒋家,另租六间民房作为祈祷所。

三十年代初,浒山教友发展到三百余人,原祈祷所又无法容纳教友聚会,教友又集资向糖坊阿勇买下双眼井头的六间平房和约二亩杂地,拆掉旧屋,建造四间新堂,这是浒山有史以来的第一座天主堂。

抗日战争时期,教堂一度被日本人占用;伪和平军曾在教堂空地上造过炮台,后被拆除。土改时,教堂的附属用房被没收,分配给个人。文革期间,教堂被多家单位占用,先后办过麻厂、综合厂、搬运公司等,后由房管处接收,拆掉教堂,建造县房管处机关用房。教友被迫中止宗教活动。

1986年十一届三中全会后,政府在教场山脚拨地另建天主堂。1989年动工,1990年竣工。当时大堂建有五间,可容三、四百教友。随着城区的扩大,教友人数的增多,王江飞神父在任期间,在大堂北首的空地上扩建了二间半教堂,使大堂建筑面积接近五百平方米。

浒山堂区下辖:高王、长河、庵东、下二灶、坎墩、大道地、大云、傅西、余姚、三七市十个堂口。现有教徒:浒山堂区2500人,余姚550人。

新浦天主堂

民国元年(1912),新浦才有一个妇女及其子叶甫仁信奉天主教。三年(1914),在叶甫仁的堂前间设起祈祷所,教友才逐渐增加。

到七年(1918),堂前间已容不下教友们的聚会,遂在余家路村购房三间,正式作为教堂。十四年(1925),三间房屋又嫌小,就在新浦沿原粮站处,买进六亩土地,建造了五间教堂及三间附属房屋。二十一年(1932),因教友的增加,在项格思任余姚堂区本堂期间,又扩建了四间堂屋和四间附属用房。三十六年(1947),又建造了钟楼和两间灶间。二十七年(1938)时统计,新浦堂就有教友751人,慕道友65人。

文革时,教堂被占用。1985年,落实政策,异地重建。1986年12月9日,在水湘村五塘江北处,破土动工建造新堂。1987年1月25日,基本完工。建有教堂一座,全长28米,宽13米,计364平方米,楼房四间,计220平方米,灶间、门房计80平方米。1997年,胡贤德神父任本堂时,原教堂已不能容纳众多教友,拆除重建了一座有二个钟楼的新教堂。新堂全长44米,宽22米,分上下二层,下层是小堂和车库,上层是大堂和唱经楼。小堂可容纳400人,大堂可容纳1200人,总建筑面积计2692平方米,附属用房2206平方米,整个堂区占地面积七亩半。建堂资金:教徒奉献一百四十余万,其中陈民昌教友奉献四十万,其余由教区支付。总造价达三百十余万元。新浦堂是宁波教区教徒人数最多的堂口,有教徒2500人。

新浦堂区下辖:新浦、腰塘、东海、附海、五塘南、胜山、下洋浦七个堂口,教徒共有6500人。

腰塘天主堂

民国二十一年(1932)建在新浦镇腰塘村,建筑面积345平方米。1958年,停止宗教活动,教堂改作他用。1985年,另建新堂,恢复宗教生活。经过两次扩建,现在的教堂建筑面积600平方米,附属用房的建筑面积1172平方米,占地五亩。

逍林天主堂

民国七年(1918)设祈祷所,二十年(1931)在择浦乡沙滩路村建堂,建筑面积408平方米。1957年,停止宗教活动,教堂改作他用。1986年复堂,占地五亩,是逍林本堂区的所在地。1997年后,常住神父和修女。

逍林堂区下辖:逍林、天东、伍家板桥、王家埭、观城、拔船塘、长岐、龙山地舍八个分堂。共计有教徒3100人。其它建筑面积达300平方米以上的教堂还有:庵东、高王、附海、伍家板桥、天东等。

宁海天主堂

宁海城关天主堂,光绪二十三年(1897)建造在城关镇桃源村,建筑面积1100平方米,直属宁波本堂区。二十九年(1903),王锡桐再次聚众反洋教起义,烧毁部分房屋。三十三年(1906),修复。1966年,停止宗教活动,钟楼上端被拆。1982年,复堂。

宁海凤潭天主堂,在凤潭乡。同治九年(1870)建,建筑面积330平方米。光绪二十九年(1903),王锡桐进攻县城时烧毁。民国八年(1919),重建。1950年,停止宗教活动,教堂作他用。1985年,复堂。

宁海本堂区下辖:宁海城关、前横、黄坛、凤潭、中胡五个分堂;有教徒300人;驻有本堂神父和修女。

象山天主堂

象山鱼山天主堂,道光三十三年(1907)建在鹤浦小鱼山村,建筑面积174.5平方米。1950年,停止宗教活动,教堂改作他用。1985年,归还;次年,复堂。

象山吉港天主堂,民国十四年(1925)建在鹤浦镇吉港村,建筑面积185平方米。1950年,停止宗教活动,教堂改作他用。1985年,复堂。

象山本堂的所在地是石浦天主堂。该堂因国家建设需要,拆迁另建一座具有相当规模的新堂。

石浦本堂区下辖:石浦、鱼山、吉港、高塘、螺丝礁、丹城、西周、珠溪八个分堂点,共有教徒600人。

绍兴总堂

明万历十四年(1586),意大利籍耶稣会神父罗明坚(Michel Rugieri, 1543-1607)和麦安东(Antoined’Almeyda, 1556-1591)曾到绍兴进行传教活动,仅居数月离去。清康熙四十一年(1702),法国籍龚当信神父(Cyrile Constantin,1670-1732)到绍兴买房,设堂,传教5年多。同治二年(1863),冯伯德从宁波到绍兴寻找原址,未果;后刘安多再次寻找,仍无踪迹;同年1月,在上虞用800元银元购买30来间房屋和1.25亩地设立教堂。

光绪三年(1864),刘安多在绍兴购置八字桥房屋、七号土地5.46亩,七年(1868)才正式成交,十年(1871)建若瑟堂,刘常住绍兴负责教会工作。光绪元年(1875),设学校。

光绪二十八年(1902),谢培德神父(Jacques Chiapetto,1865-1927,意大利人)到绍兴。当时陈子愚神父住绍兴,城内购置女堂院址。该年6月,谢与陈明发神父到嵊县用2.5万两银子在两头门购得一座庙宇连土地、山丘计282亩;7月底,又以不到5000元的价格购得节孝寺及土地58亩。二十九年(1903),枫桥和尚献庙及庙产改信天主教。离城40里处光孝寺的和尚改信天主教献庙和庙产,教会获得一批资财。萧山、上虞、诸暨也都有献庙举动,但受到部分社会人士反对而经受不少麻烦。

诸暨天主堂

诸暨天主堂在县城四眼井。清光绪二十三年(1897)建。宣统元年(1909)、民国元年(1912)和七年,先后于枫桥、杨家楼、高城头建堂传教。全县教徒最多时有400余。1963年,有教徒百余名。1987年12月,高城头天主堂成立堂管小组。1990年,有教徒77名。诸暨县城内的教堂尚未归还。

定海天主堂

清道光二十二年(1842年),法国传教士顾方济来定海,有中国神父邱济国、王若翰协助在城区附近传教。至道光二十三年,城北设小圣堂一所。道光二十六年,在紫薇狭门(今双桥镇永丰村)建造定海首座天主教堂。同年七月,顾方济调宁波任本堂。次年,浙江第一任主教法国人石伯禄来定海扩建狭门堂为主教常驻堂。二十八年,宁波孤儿院迁定海北门外,不久改为修道院。道光三十年,在修道院址另建天主堂,称味增爵堂,面积1828平方米。同年,又在西门建天主堂,分设上下两堂(今城关第三小学和区府大院内),上堂称“弥额尔堂”,下堂为仁慈堂,收养婴儿。共建楼房76间,平房46间,大堂一座,面积6000平方米。

咸丰二年(1852年),已有西门、北门、狭门、盐仓、岑港、山潭等七处教堂。先后在紫微、干赖、盐仓、野岙、荷花、虹桥、马岙、北蝉、城南道头、老虎山等地建立十个祈祷所。解放前夕,有外籍神父伊法理等二人,教徒1407人。

1951年,有北门“味增爵堂”和西门上下两堂;紫微狭门、盐仓野岙、皋泄东湖、金塘穆岙、荷花等五处祈祷所。教徒1945人,其中城关甬东乡355人(内有女180人、儿童151人)。是年十一月,“圣母军”被取缔,原西门天主堂法籍神父伊法里被驱逐出境,由华籍神父、主持教务。是年,西门教堂的仁慈堂由县人民政府接管改作办公用房,北门外“味增爵堂”改建为驻军四一三医院,只留西门“弥额尔堂”(即上堂)。五处祈祷所活动也逐渐减少。至1958年,教徒千余人,活动基本停止。“文化大革命“期间,“弥额尔堂”被用作城关第三小学扩建校舍,乡下五处祈祷所,先后被拆除或另作他用。

1986年8月,西门、北门两教堂政府折价13.37 万元,并归还占用楼房十六间。次年,政府另拨款35000元,赔偿西门大堂,拨地在北郊义桥村建新堂。1987年,有教徒800余人,祈祷所4处,定海籍顾石峰神父任舟山总本堂,兼任沈家门本堂。1991年,金仰科神父来舟山主持教务,出任定海本堂。

到2000年,定海教堂随着教友的不断增加,定海大堂与教会的发展已不相协调。经教区批准,拨款重建定海圣弥额尔堂,并兴办定海敬老院。教友们捐献了100多万元,2004年新堂建成 。

定海堂区下辖:定海、白泉、马岙、临城、金塘、沥港、盐仓、紫微、以及岱山的高亭、杨梅坑、岱西、桥头、东剑、嵊泗等14个祈祷所。2000年统计有教徒1900人。在定海堂驻有神父、修女。

沈家门天主堂

光绪元年(1875),法籍彭神父在龙眼山买地建起一座小圣堂,及楼房5间,平房7间,厨房1间,其他用房17间,共约790平方米,圣母山洞一处内供立体圣母像一尊,教友来朝圣者日增。大多数教友来自福建、温州等地。

民国十七年(1928),毛神父任沈家门本堂神父,从上海、福州、宁波集资。加上各地教友捐助,从沈家门荷外马家买入山地16亩(折平地8亩),在山顶建大堂一座,堂长约30米,宽12米,钟楼前伸,高14.5米,祭台间呈半圆型,建筑面积共计455平方米,可容纳500多人,堂内有15座祭台,按玫瑰经每端次序排列,中间为荣福第五端。钟楼顶上有3米高的圣母抱小耶稣铜像。在通往大堂和圣母洞的交叉处,建有“圣弥额尔总领天使”像和碑,碑上刻有,“向弥额尔总领天使颂”经文。上山筑有石条路,并有栏干扶手。

1955年,教堂被沈家门渔网社占用作工场。后来又被普陀县委宣传部接管,大堂作舞厅、乒乓室,将天主堂三字用砂灰涂抹,改为“体育室”。直至1985年归还后,才还其原状。

1985年圣诞节前,用下堂拆上来的砖、木料,又投资近四万元建起6间楼房。1986年建3小间门房,筑起围墙,置了一只地下水柜。1994年,又投资六万三千元扩建二间楼房作修女楼,四小间平房为厨房。1992年,归还圣母洞。1994年,花二万多元建起了圣母山。1996年,在东首西厢房前投资十万八千元建造了5间平顶房,作为教友朝圣住所。1998年,教堂旁边被占用的土地归还教会,教会在此又花了二万多元,种上了桂花等花木,建成了“玫瑰花苑”。1999年,圣母山洞上筑起了一条三米宽的环山路,作为迎行圣母游行之用,并给行人开辟一条上青龙山的新路。

沈家门堂区的本堂神父,按年代列表如下:

光绪六年(1880) 白若翰(法籍)

民国元年(1912) 彭神父(法籍)

民国十七年(1928) 毛宜南(法籍)

民国十九年(1930) 刘神父(法籍),舒其谁(宁波人)

民国二十七年(1938) 姚允中(慈溪人)

民国三十四年(1945) 王耀原(上虞人),林节全

民国三十六年(1947) 史济仁(余姚人)

民国三十七年(1948) 郭居夫(法籍),汪如海

1986年至1999年 顾石峰(定海人)

1995年7月至2000年7月 林友福(慈溪人)

2000年7月至2003年10月 施维贤 (慈溪人)

2003年10月至2005年 劳仲杰 (慈溪人)

自1992年开始,常驻二位修女,协助本堂神父。

沈家门堂区下辖:沈家门、塘头、螺门、展茅、赵家岙、勾山、盐厂、棉增、桃花、礁岙、栅棚、南岙、对岸、黄石、六横等15个祈祷所。到2000年,共计教友2650人。

虾峙天主堂

虾峙岛上的天主教会在民国二十一(1933)传入。首批信教的有周通浩、吴清华、余阿法、余智善等。他们积极传福音,到解放初,仅十几年,教友已达300多人。在受到极左路线的打击时,他们中多数仍坚持信仰。

宗教政策落实后,虾峙教友发扬基督的博爱精神,积极为社会公益事业作贡献,如救助受长江洪水灾害者,他们捐物捐款达40万元;关心社会上的弱势群体,向陷于病贫中的弱者献爱心。由此,天主教在社会上获得良好印象,赢得政府的好评。因此,政府批准开放了栅棚、南岙、对岸、黄石、礁岙五处祈祷所。所有的教堂,基本上是教友们自力更生建造的。其中两座较有规模的:一座是栅棚教堂,1995年造,建筑面积348平方米,可容纳500多人,又建造了四间楼房作为附属用房。教堂建在小山冈上,船一到栅棚码头,就能清楚的看到。另一座是南岙教堂,建在较高的山坡上,很远就能看到。建筑面积590平方米。1997年下半年,动工、奠基;1998年12月8日,举行开堂典礼。另建有四间楼房作附属用房。

朱家尖天主堂

朱家尖岛上的天主教会是在同治三年(1864)传入的。在大洞岙中心地段曾有一座80平方米的小教堂,时有教友四、五十人。光绪二十一年(1895)后,建造了一座110平方米的教堂,另有附属用房220平方米,占地面积三亩。1958年后,被乡政府、人民公社占用。1963年,教堂被拆,改建为乡政府办公楼。

1986年,由乡政府赔偿三万元人民币,并获得旅台教友应德耀的热心支持,在盐厂村小山冈上另建一座新堂。面积170平方米,附属用房 240平方米,占地面积995平方米,总造价23万人民币,1989年竣工。2000年,又建造了112平方米的接待厅及饭厅和花园。2001年,应德耀又捐资在大堂正门右侧建造了一座露德圣母山洞。

经霍尧位教友的发动和全体教友的共同努力,1994年在棉增村又另建一座165平方米的教堂、140平方米的附属用房,占地面积467平方米。共需资金19万元。其中原教产赔款1万元,教友奉献2万元,旅台教友陈云乡、伍钊绒奉献16万元。